新加坡的中国新移民夫妇:与孩子一起成长(4)

来源:发布时间:2014-04-23 10:22

蓝伟光(后排右起)和陈霓育有三男一女,组成了快乐的大家庭。(大儿子不在照片中)(新加坡《联合早报》/邬福梁 摄)

据新加坡《联合早报》报道,新加坡来自中国的新移民,有不少夫妇为提高新加坡的生育率做出贡献——已经生了或准备多生个孩子。《新汇点》访问三对新移民夫妇,畅谈“多生多育”,分享生儿育女的经验和体会,比较新中两地在生育和教育方面的相同与不同。

生养是为人父母的责任

蓝伟光(50岁)和陈霓(48岁)夫妇俩在新加坡定居已经20多年,育有3男1女4个孩子。陈霓笑说完成了“增产报国”的使命。

陈霓的话说得实在:“华人一向有多子多福的说法,因中国独生子女政策,所以到新加坡后准备多生几个孩子,这都在计划之内,想说多生几个,孩子们之间多几个伴。‘养儿防老’的说法也有道理,假设父母年老有恙,试想一个孩子该多么无助,多几个孩子的话就能轮流照顾,相互分担。”

陈霓认为新加坡生活较安逸,政府在生育这一块补助上也相对周全,“但还是偶尔听到一些耳语,说政府只给一笔花红,但养儿是一辈子的事情,这笔花红好像不够。不过,生养是为人父母的责任,总不能全依赖政府吧。”

在陈霓看来,生育率低不是单一国家面临的状况,是全球性难题。“只能说新时代的年轻夫妇,考虑得比以前多,容易紧张。我倒鼓励新加坡的年轻人不需要考虑那么多,该生就应该生,早点生,多生几个,体力和精力都跟得上,过了年龄,怀和生就难了。”

陈霓说相比中国,新加坡的生育政策一直都相当开放,她也欣慰中国终于要放开对二胎的限制。

每次回中国探亲,一家六口阵容庞大,陈霓说自己被亲戚称为“英雄母亲”。

目前在三达国际集团担任总裁的蓝伟光博士,从新加坡国立大学获得化学博士学位后一直在企业工作。他说养育4个孩子在经济上并不是负担,因自己忙于工作,看管孩子的重担主要落在太太陈霓身上。

陈霓一手带大几个孩子,生小儿子的时候才请了女佣,她并不觉得带孩子有多麻烦,孩子也不存在融入的问题。“大儿子来新时已经5岁,很快适应了这里的生活。另外三个小的在这里出生,就跟这里的小朋友无异。”

和父母交流时能流利使用华语,孩子们之间英语沟通无碍。家里每个孩子都在新加坡的英文环境中成长,也依然保持较高的华文程度。

“我自己也当过老师,不想给孩子们压力,新加坡的教育环境已经不错了,所以孩子们顺利学习成长。虽然补习盛行,这一点我征求过孩子们的意见,他们都说不需要补习,我也并不觉得有这个必要,他们成绩都过得去。”陈霓说。

陈霓认为,新中两国的孩子各有各的压力,中国学校作业量大,新加坡则重在考试。“望子成龙是老一辈华人的传统观念,我们这些经历了两地社会文化冲击的父母,倒真希望儿女们健康、快乐、独立就足够了。”

江建平(右起)和王燕夫妇育有两女,在女儿的教育和成长过程中,夫妇俩观念转变,获益良多。(新加坡《联合早报》/温树良 摄)

陪着孩子成长,也是父母的一次成长

江建平(52岁)和王燕(51岁)夫妇在1994年获政府奖学金,从江苏来到新加坡国立大学,带着1988年在中国出生的大女儿。

来到新加坡后,发现身边的新移民夫妇朋友基本都生了第二胎,他们也在1998年生下小女儿。

两个女儿相差10岁,王燕说女儿们性格迥然不同,因此对她们所采取的教育方针也完全不同。

江建平说:“大女儿完全是按照精英教育的理念养育成人。”搞科研出身的江建平,拥有博士学位,像很多中国严父一般,认为女儿在学业成绩上必须是拔尖的,不然就会失去很多机会,因此大女儿无论什么年级,每次考试成绩绝不能掉下前三名。

大女儿严格执行并达到父亲的要求,理科方面表现出色,直到大学入学选科,一向听话的她第一次对父母提出要求:“我文和理都可以,选什么都行,但我觉得我若选读文科会很快乐,并且选科关乎我未来工作前途和人生志向,所以爸爸妈妈请让我自己选吧。”

因大女儿这番话,夫妇俩才觉察到大女儿这么久以来在“高压政策”之下,没有完全发挥出自己的天性,自此反省而顺从了大女儿的意愿。她如愿读了大众传媒,毕业后本想做翻译,却因在假期背包旅行中尝试过支教,对春风化雨的教师职业产生兴趣,正在成为教师的道路上前行。

有前车之鉴,在小女儿的教育方式上,这对父母就开明多了。江建平坦言太太做了不少思想工作,自己才能扭转思维,从对大女儿自上而下的授命方式,变成了和小女儿平等沟通的模式。

“小女儿活泼外向,小时候就开始做化学实验,擅长理科,”王燕说,“但我们学会尊重她的意愿,给她选择的权利。”

小女儿在南洋女中读中一时,写过一篇文章《我的母亲》,文中写说妈妈“给予自由却不‘放羊’,允许我犯错也教我勇于承担后果,什么都可以和妈妈讲,妈妈什么都允许我去尝试。”

王燕说:“想开了,不求女儿们要多优秀、多精英,这毕竟是她们自己的人生啊,我们做父母的就不必多干涉了。比比看小时候在中国,我们父母那一辈的教育理念,就越发现人性化教育才是最好的。”

对孩子的品格养成上,王燕却没放手,“这是不能假手于人的,不能把孩子的品德教育丢给女佣。华人的厚道、谦和、孝顺、温暖和人情味,父母得一点一滴言传身教。”

女儿们尚小时,王燕便辞去职业成为家庭主妇,相夫教子至今,以义工为业。她除了在学校担任义工,还参与世界宣明会的扶助困难儿童计划。曾担任跨国企业的区域研发和技术总监的江建平,近年也慢下步调,进入理工学院担任高级科学家。夫妇俩说,因为两个女儿,生命变得更完整、丰富,陪着孩子成长,也是父母的一次成长。

“80后”夫妻陈奇(左)和胥妍娜的第一个孩子去年年底诞生,他们已准备怀第二胎。(新加坡《联合早报》/龙国雄 摄)

为孩子和家庭奋斗

生为中国“80后”的陈奇(34岁)和胥妍娜(30岁)夫妇,围着去年底才出生的女儿团团转,却已在“筹备”明年怀孕生第二胎。两人在新加坡超过10年,结婚3年。

陈奇说,生第一个孩子的想法源于对中国传统家庭观念的尊重,要完成对父辈的交代;要生第二个孩子则是有感独生子女在成长的过程中太寂寞,有两个小孩,他们可以在以后的人生中互相扶持为伴。

年纪轻轻的两人,发现有了小孩之后,相比“二人世界”,家庭的定义和意义到了另一高度,孩子让他们变成更完整也更相爱的一家人。

时下生孩子养孩子越来越“贵”,胥妍娜对这种说法持保留态度。她说:“保守的观念是有多少钱就过什么样的日子,可积极的想法是:这样更能够激发工作干劲,为了给小孩和家庭提供更高质量的生活去奋斗,这种努力和付出很值得。”

比较新中两国育儿的开销,胥妍娜说,在中国生孩子开销便宜,她家乡绵阳这样的三线城市,剖腹产收费5000元人民币(约1000新元),而在新加坡,则花了1.2万新元,幸而从产检到生产都有公司的补助。

产品方面,中国育婴品选择很广,价位差别也很大,若选用品质较好的产品,价位对于中国普通收入阶层来说是偏高的。在新加坡,因进口产品种类繁多,中国和欧美产品都有广大的选择空间,可做出更物美价廉的消费选择。“我感觉在新加坡购置宝宝用品,付出工资的一小部分,就可享用到比较高品质的产品。”

在这个双薪家庭里,平时上班时有双方父母间隔飞来帮忙照顾。但有了宝宝,多了很多家务,在陈奇赧颜说自己当爸爸的,到底没有太太的细心和耐心,所以主动挑起家务,但每天坚持有一顿奶由自己喂养,并在太太给宝宝洗澡时帮手。胥妍娜投入宝宝的照料,当然也没撂下职业女性的身份。

胥妍娜说:“我的雇主是家美国信息技术产业公司,支持和鼓励家庭工作平衡,除了有取乳室和存乳箱,我挺满意公司对于孕期和哺乳期女性员工在工作时间上的灵活调整,老板体谅初为人父人母的一些突发情况。公司还有每年一次的‘带宝宝上班’活动,鼓励员工带小朋友到工作场所参观。”

对不满周岁的小婴儿谈人生规划尚早,这对新手父母打定主意,“要让女儿成为她想要成为的人,而不是成为我们想让她成为的人。”

“但原则性的东西不能放弃,比如中文,希望孩子有足够能力来体会和运用博大精深的中文。”陈奇说。

“是啊,我也希望孩子对中国的定义不仅仅是爸爸妈妈出生的国家而已,”胥妍娜说:“中国是一种‘根’,所以我会尽可能让她接触中国,比如回中国住上一段日子。”

“偶尔听到一些耳语,说政府只给一笔花红,但养儿是一辈子的事情,这笔花红好像不够。不过,生养是为人父母的责任,总不能全依赖政府吧。”

[发布者:yezi]

-

精彩推荐

- 金平果RCCSE《中国学术期刊评价研究报告》(第六版)新鲜出炉

- 2020-2021年中国研究生教育高校竞争力排行榜(500强)

- 机械硕士研究生学科(专硕)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分学科(专硕)排行榜

- 材料学专业排名_评价网2020-2021年高校研究生教育分专业排行榜

- 金平果2020-2021年教育学学科排名——高校研究生教育分一级学科排行榜

- 新鲜出炉!后“SCI至上”背景下我国第一个研究生教育排行榜

- 捐资700万!邱均平颜金莲教育基金重奖涟源四中优秀学子

- 发挥第三方评价优势 助力科研评价改革

- 第四届全国“双一流”建设与评价论坛 延期举办的通知

- 杭电举行邱均平颜金莲教育发展基金捐赠签约仪式

-

最近更新

- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5

- 教育部启动实施新一轮本科教育教学审核评估|内附实施方案全文

- 回首2020,展望2021,我国高等教育评估政策大盘点!

- 特别报道|邱均平:新时代我国科研评价体系重构中必须处理好八大关系

- “金平果”首次发布职业本科院校综合竞争力排行榜

- 新工科研讨(七):佐治亚理工学院开展研究生就读体验调查

- 新工科研讨(六):佐治亚理工学院工程学院的“重大挑战”学术项目概况

- 新工科研讨(五):佐治亚理工学院设置研究生工程创业项目

- 新工科研讨:麻省理工学院设置研究生跨学科工程学位(四)

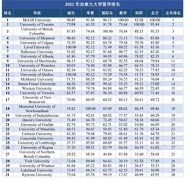

- “金平果”公布2021年加拿大大学留学排名

-

图片新闻